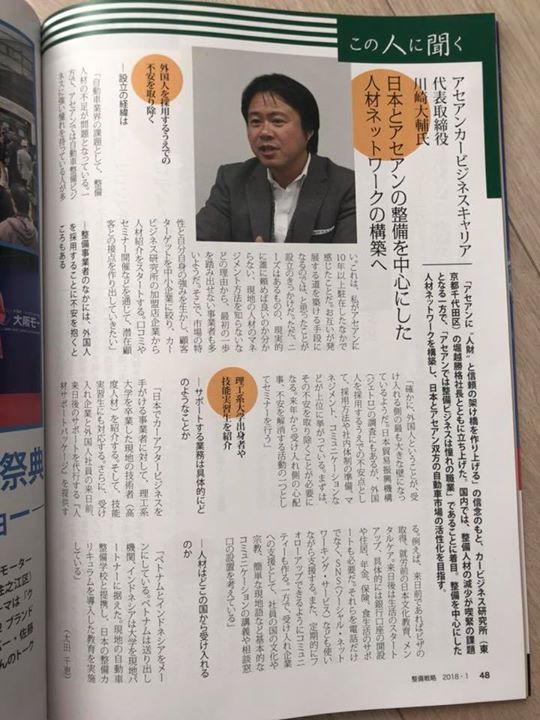

業界誌「整備戦略」(1月号)に掲載いただきました。

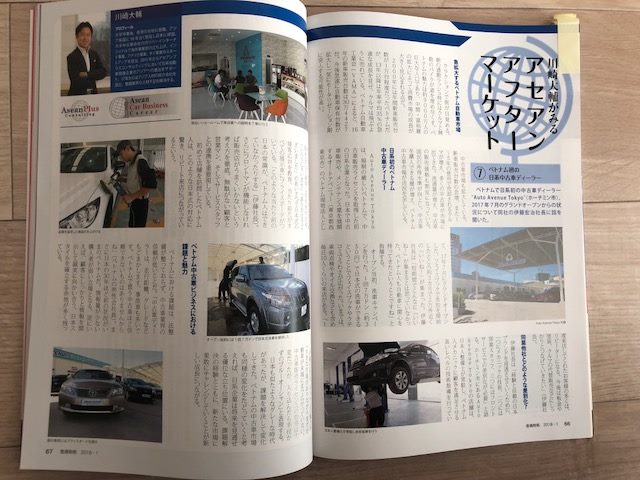

(メディア掲載)【川崎大輔がみるアセアンアフターマーケット】ベトナムで中古車ビジネス、初の日系企業

(メディア掲載)【川崎大輔がみるアセアンアフターマーケット】ベトナムで中古車ビジネス、初の日系企業

2017年12月25日発行の、業界最大誌「整備戦略」(日刊自動車新聞社発行)に掲載されました。ベトナムの中古車・整備市場について現地の情報を書かせて頂きました。

◆急拡大するベトナム自動車市場

クラクションで街が目覚める。朝の通勤ラッシュ時には自動車と無数のバイクが道を埋め尽くす。ベトナムの魅力は約9,000万人の巨大な人口であり、中間・富裕層の拡大によって消費市場の成長が大きく見込める点だ。

2000年には年間新車販売台数が1 万台程度であったベトナムだが、2013 年以降は年率平均 35%の急速な成長を見せ、最近は自動車が飛ぶように売れている。ベトナム自動車工業会(VAMA)によると、2016年通年の新車販売台数は30万4,427台。これから急速に自動車保有台数が拡大し一気にモータリゼーション期に突入する可能性が大きい。

ベトナムの中古車市場も拡大してきている。新車販売台数の急増、また1~5年の使用で売却される車が増え、多くの中古車が市場に出てきた。流通量が増え中古車の販売価格も割安になっている。国民の所得水準が向上し中古車を購入できる層が増え、ベトナム中古車市場が活況を呈している。

◆日系初のベトナム中古車ディーラー

ベトナム(ホーチミン)で日系初の中古車ディーラー”Auto Avenue Tokyo”。2017年7月のグランドオープンからの状況についてAuto Avenue Tokyoの伊藤宏治社長に話を伺った。

Auto Avenue Tokyoは、規制の厳しいベトナムで、中古車販売ライセンスを取得した初の日系企業となった。日本で中古車販売や、メンテナンス業を展開する株式会社オートアベニュー(東京本社)のベトナム現地法人として、2017年7月にグランドオープン。フェイスブックでの告知を開始したところ約3か月で2万近くの「いいね!」が集まった。伊藤社長は「短期間でこんなに、いいね!が集まるとは思っていなかった。ベトナム人も自動車に関心を持ってきたということですね」と指摘する。

オープン当初、洗車キャンペーンを行った。1回70万ドン(約350円)で日本式の洗車ができるということでフェイスブックやクチコミで噂が広がった。今では、車両点検やオイル交換なども含め毎日10名くらいのお客様が来るようになってきている。「1度来店してくれたお客様の多くは、リピーターになる。今後は鈑金(ばんきん)や塗装、車の代替販売などへしっかりとつなげていきたい」(伊藤社長)。

◆ベトナム中古車ビジネスにおける課題と魅力

ベトナムにおける課題は、法整備が整っておらず中古車業界の信頼が低いことだ。「中古車ディーラーは、走行距離、グレードなどもごまかします。事故車も多いです。ベトナムで買う中古のものほど信頼できないものはありませんからね。」(ベトナムの男性会社員)。まさに日本の30年ほど前の状況がベトナムだ。情報量が少ない購入者が弱い立場となる。逆にいえば、お客様にしっかりと情報を開示して誠実にお客様と向かい合う日本スタイルを確立する余地が多く残っている。

伊藤社長はベトナムでの魅力は「大きな市場がありながらまだ自動車が末端にまで広がっていない。中古車販売ライセンス取得は大変であったが、入り込んだら手付かずのブルーオーシャン」と指摘する。

日本も似たようなグレーな時代があったが、課題を解決し変化してきた。ベトナムの中古車市場に同様の変化をたどっていくと考えれば、日系企業は将来を見通せる優位な立ち位置にいる。課題解決の経験とともに、新たな市場に果敢にチャレンジしていくことが新しい成長につながる。

【川崎大輔の流通大陸】にて、今回はマレーシアにおける中古車査定検査について、記事を書かせて頂きました。

【川崎大輔の流通大陸】にて、今回はマレーシアにおける中古車査定検査について、記事を書かせて頂きました。日本では一般的な自動車の査定ですが、アセアンでは査定基準どころか、走行距離や事故歴などもはっきり記録されていません。そのため、中古車を購入するにあたり、大きな不安とリスクがつきまとっています。中古車査定はこれからのアセアンでの重要な自動車アフターマーケットビジネスになっていくものと思っています。https://response.jp/article/2017/12/25/304129.html

【川崎大輔のアセアン自動車ニュース】

【川崎大輔のアセアン自動車ニュース】

タイから「ハイラックス」を日本に「逆輸入車」。いつかの、三菱ミラージュを同じ現象です。タイで生産して、日本へ輸入。 日本が親、アセアンが子と見ている気がします。

でも「活気」、「スピード感」は見習うべきです。今までは、アセアンで生産して欧米などに輸出をしておりました。しかし、アセアンのマーケットも徐々に変化をし進出の目的も製造業のコスト削減であったものから現地での販売拡大にシフトするようになりました。これは各国にいえますが、獲得すべき市場となったためです。

さてに、その獲得べき市場で作られたものを、品質マインドの高い日本へ再輸出。工業製品で最高峰の車もこのような形になったという意味はASEANにとって大きいです。

2016年、ついに日本で働く外国人労働者の数が100万人を超えることになりました。

これから、アセアンの人材もどんどんとアセアン各国から日本にきて活躍していくことになるでしょうね。

【川崎大輔のアセアン自動車ニュース】

【川崎大輔のアセアン自動車ニュース】

「ミャンマー産業人材育成シンポジウム」開催、ミャンマーの産業人材の育成や支援を目的とした「第3回ミャンマー産業人材育成シンポジウム」(主催:日本・ミャンマー友好議員連盟、日本商工会議所、特定非営利活動法人アジア環境技術推進機構)が11月27日、東京都内のホテルで開催され、日緬両国の政財界関係者など約300人が出席しました。

私も参加をしたのですが、人材でも特に自動車整備人材に関しての取り組みの強化について話し合われることになりました。

ミャンマーにおける自動車市場の特徴として、下記の4点が挙げられます。

(1) 需要ベースではなく政策ベースの市場

2011年9月からミャンマー政府による中古車買い替え推進策が進んだ。2012年5月からの個人に

値する中古車輸入の大幅緩和を受けて2011年に1万9000台だった輸入台数が、2012年には

12万台へ急増した。それ以降も政府の施策を受けて上下を繰り返している。

(2) 日本からの輸入車で90%を占める市場

自動車販売台数の95%近くが輸入中古車で、国内生産の新車販売台数は少ない。

左ハンドルの国にもかかわらず、右ハンドルの日本車のシェアが高い。バスは、日本車が70%程度

で出入り口が左側(道路のセンターライン)にあり危険なため右側に新たに出入り口を切り出している。

(3) 都市ヤンゴンに7割が集中

ミャンマーの全体の自動車市場の約7割がヤンゴン(ヤンゴン人口600万人)に集中しているいびつな

市場。仮にヤンゴンに42万台(60万の7割)とすれば、1000人あたり保有台数は70台となり、インド

ネシアに近い数値となる。

(4) トヨタのシェアが最も高い国

低年式・低価格の中古車が多く、故障が多い中でトヨタはアフターサービス網が一定程度あり、また

値落ちも少なく、安心により購買意欲が高まっている。

このような自動車市場の状況のミャンマーでは整備・メンテナンスの必要性が急務となっています。

理由としては、(1)車齢の高い中古車が市場の主流であり故障比率が高い、(2)整備工場が不足しており、ミャンマー政府に認められている整備工場は129店舗(2013)のみ、(3)熟練エンジニアの不足/自動車部品の不足、が大きな理由です。

個人的な川崎の見解としても、自動車整備分野の技術者訓練体制がミャンマーには整っていない。ミャンマーでは,中古車が増加しているにも関わらず、それらを整備する技術者のための職業訓練機関が未整備の状況である。整備学校の設立、教育ができる日本からの整備士、さらに教育実習用機材やリサイクル技術等の導入、自動車部品の安定的な調達によって自動車産業の活性化が図れると考えています。

【川崎大輔のアセアン自動車ニュース】

【川崎大輔のアセアン自動車ニュース】

「ミャンマー産業人材育成シンポジウム」開催、ミャンマーの産業人材の育成や支援を目的とした「第3回ミャンマー産業人材育成シンポジウム」(主催:日本・ミャンマー友好議員連盟、日本商工会議所、特定非営利活動法人アジア環境技術推進機構)が11月27日、東京都内のホテルで開催され、日緬両国の政財界関係者など約300人が出席しました。

私も参加をしたのですが、人材でも特に自動車整備人材に関しての取り組みの強化について話し合われることになりました。

ミャンマーにおける自動車市場の特徴として、下記の4点が挙げられます。

(1) 需要ベースではなく政策ベースの市場

2011年9月からミャンマー政府による中古車買い替え推進策が進んだ。2012年5月からの個人に

値する中古車輸入の大幅緩和を受けて2011年に1万9000台だった輸入台数が、2012年には

12万台へ急増した。それ以降も政府の施策を受けて上下を繰り返している。

(2) 日本からの輸入車で90%を占める市場

自動車販売台数の95%近くが輸入中古車で、国内生産の新車販売台数は少ない。

左ハンドルの国にもかかわらず、右ハンドルの日本車のシェアが高い。バスは、日本車が70%程度

で出入り口が左側(道路のセンターライン)にあり危険なため右側に新たに出入り口を切り出している。

(3) 都市ヤンゴンに7割が集中

ミャンマーの全体の自動車市場の約7割がヤンゴン(ヤンゴン人口600万人)に集中しているいびつな

市場。仮にヤンゴンに42万台(60万の7割)とすれば、1000人あたり保有台数は70台となり、インド

ネシアに近い数値となる。

(4) トヨタのシェアが最も高い国

低年式・低価格の中古車が多く、故障が多い中でトヨタはアフターサービス網が一定程度あり、また

値落ちも少なく、安心により購買意欲が高まっている。

このような自動車市場の状況のミャンマーでは整備・メンテナンスの必要性が急務となっています。

理由としては、(1)車齢の高い中古車が市場の主流であり故障比率が高い、(2)整備工場が不足しており、ミャンマー政府に認められている整備工場は129店舗(2013)のみ、(3)熟練エンジニアの不足/自動車部品の不足、が大きな理由です。

個人的な川崎の見解としても、自動車整備分野の技術者訓練体制がミャンマーには整っていない。ミャンマーでは,中古車が増加しているにも関わらず、それらを整備する技術者のための職業訓練機関が未整備の状況である。整備学校の設立、教育ができる日本からの整備士、さらに教育実習用機材やリサイクル技術等の導入、自動車部品の安定的な調達によって自動車産業の活性化が図れると考えています。

(日刊自動車新聞12月2日)

(日刊自動車新聞12月2日)

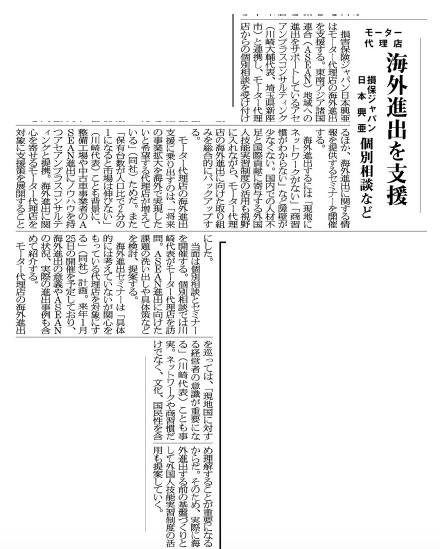

損保ジャパン日本興亜、モーター代理店の海外進出を支援 個別相談など

損保ジャパン日本興亜、モーター代理店の海外進出を支援 個別相談など

2017/12/02 日刊自動車新聞 4ページ

損害保険ジャパン日本興亜はモーター代理店の海外進出を支援する。東南アジア諸国連合(ASEAN)地域への進出をサポートしているアセアンプラスコンサルティング(川崎大輔代表、埼玉県新座市)と連携し、モーター代理店からの個別相談を受け付けるほか、海外進出に関する情報を提供するセミナーを開催する。

海外進出するには「現地にネットワークがない」「商習慣がわからない」など障壁が少なくない。国内での人材不足と国際貢献に寄与する外国人技能実習制度の活用も視野に入れながら、モーター代理店の海外進出に向けた取り組みを総合的にバックアップする。

モーター代理店の海外進出支援に乗り出すのは、「将来の事業拡大を海外で実現したいと希望する代理店が増えている」(同社)ためだ。また「保有台数が人口比で2分の1になると市場は伸びない」(川崎代表)ことも背景に、整備工場や中古車事業者のASEAN進出にノウハウを持つアセアンプラスコンサルティングと提携。海外進出に関心を寄せるモーター代理店を対象に支援策を展開することにした。

当面は個別相談とセミナーを開催する。個別相談では川崎代表がモーター代理店を訪問。ASEAN進出に向けた課題の洗い出しや具体策などを検討、提案する。

海外進出セミナーは「具体的には考えていないが関心をもっている代理店を対象にする」(同社)計画。来年1月25日の開催を予定しており、海外進出の意義やASEANの状況、実際の進出事例も含めて紹介する。

モーター代理店の海外進出を巡っては、「現地国に対する経営者の意識が重要になる」(川崎代表)ことも事実。ネットワークや商習慣だけでなく、文化、国民性を含め理解することが重要になるからだ。そのため、実際に海外進出する前の基盤づくりとして外国人技能実習制度の活用も提案していく。

自動車メディア、レスポンスの【川崎大輔の流通大陸】は、地球環境、そして静脈産業についてグローバル自動車部品リサイクルによって、本気で取り組む会宝産業の近藤会長をインタビューさせていただきました。

自動車メディア、レスポンスの【川崎大輔の流通大陸】は、地球環境、そして静脈産業についてグローバル自動車部品リサイクルによって、本気で取り組む会宝産業の近藤会長をインタビューさせていただきました。

近藤会長は「日本には精緻な解体業者があり、静脈産業の仕組みを日本から作ることができる。自動車リサイクルビジネスを静脈産業として社会貢献していける形にしたい」と語っています。動脈産業が自動車メーカーだとするれば、静脈産業は自動車のエンジンや部品、鉄、アルミ、銅などの産業資源を回収して価値を再生する産業です。

外国人の育成も非常に重要と指摘しています!

日本の自動車リサイクルビジネスは、グローバルな視野にたった仕組みを構築し業界全体として発展していく段階に差し掛かっている、そんなことを実感いたしました。